|

12.

「愛してる。悠理。」

見開かれた大きな目に、透明な膜がかかる。涙が零れ落ちる。 清四郎が両手で包んだ悠理の頬が濡れた。

「・・・・。」 震える唇がなにごとかを告げようと開かれたが、清四郎は悠理が言葉を発するのを許さなかった。まだ、悠理は口を利けるほど快復してはいない。 真一文字に走った首の傷。 この傷が思い出させる。刃を突きつけられた悠理の唇がかたどった言葉を。

――――アイシテルヨ――――。

その意味を、もう問う必要はなかった。 いくら拭っても零れ落ちる涙が。 清四郎の首に回された衰弱した手の感触が。 悠理の想いを、示している。

清四郎は悠理の唇を己のそれで塞いだ。 嗚咽さえも、許さない。 悠理が流す涙は、幸せゆえのものしか、許さない。 これからは、もう。

開けられたドアが、慌てて閉められる。 「きゃ、」 「おっと!」 外出していた美童と野梨子が病室に戻って来たとき、ふたりは抱き合い、唇を重ねたままだった。

静かに、雪は降り積もる。

病室の窓から見える灰色の異国の空から、白い雪が舞い落ちる。 NYの冬は東京よりも凍てつくが、寒さなど感じなかった。 ふたり共に過ごす日々は、いつも温もりに包まれていたから。 そのことに、気づくことができたから。

*****

悠理の快復を確認し、仲間たちと剣菱家の人々は一足先に帰国した。 清四郎一人を残して。

悠理は数日で退院することができた。ホテルで一日休み、明日にはもう帰国する。 「窓際は冷えます。傷にさわりますよ。」 ホテルの窓から外の冬空を見つめている悠理の肩に、清四郎はショールをかけた。 「平気だよ。」 振り返った悠理は微笑んでいた。

「雪のNY、結構好きなんだ。」 前にふたりでここを訪れたのは、初冬。 春の訪れを待つ今も、窓から見える景色は、あの頃とあまり変わらない。思い出の地。

「・・・あ、あたい、腹減ったなー!病院食って物足りないんだもん。ここのルームサービスって、旨かったよな!」 ことさら、悠理は明るい声を出す。 婚約者としての旅行の間ずっと別々の部屋だったのに、今日はひとつしか部屋を取っていない。 それが、悠理の落ち着かない理由。 清四郎はクスリと笑った。 「まだ本調子じゃないんですよ。ドカ食いなんてさせませんからね。」 それは、これまでと同じ、意地悪な優等生の声音。 だけど、悠理を見つめる優しい瞳には、間違いようのない想いが映っていた。

どうして、これまで気づかずにいたのだろう。 求めていた。 探していた。 本当に、欲しかったもの。 ずっと、こうして近くにそれはあったのに。

「もう、痛みませんか?」 「うん、ぜんぜん平気だよ。」 清四郎が悠理の背後から、そっと首の傷をいたわるように触れる。 シャラ・・・ かすかな音がした。 悠理の胸にかけられたのは、あのネックレスだった。 「清四郎、これ・・・」 「これが、おまえの命を守ってくれたようです。」 清四郎はそのまま、背後から悠理に腕を回した。 「おまえを、失わずにすんで、良かった・・・」 耳に囁かれる低い声。温もりに包まれ。 悠理の胸は痛みを感じるほどに高鳴る。 ぎゅ、と抱きしめられ、幸福感に泣きたくなった。

「・・・悠理、ちゃんと、言わせて下さい。」 「な、なにを?」

アイシテル――――それを、言葉にしていないのは、悠理の方だ。 だけど、悠理は伏せた顔を上げられない。

「おまえの気持ちを無視した、卑怯な行為だったという自覚はあります。だけど、僕にとって今回の婚約は偽物ではなかった。」 胸の前で組まれていた清四郎の手が、悠理の頬を包んだ。

「ずっとおまえと生きてゆきたい。どうか、本物の婚約者になって下さい。」

頬に添えられた手に、促され。悠理は顔を上げた。 すぐに、清四郎の黒い瞳とぶつかる。 清四郎は悠理を腕の中に捕らえたまま、背後から覗き込んでいた。 彼の手に包まれた頬が、燃えるように熱い。

「誰よりも、おまえを大切に思っています。」

真直ぐな想いを宿した瞳。 真摯な言葉。

どうして、気づかずにいられたのだろう。 いつだってそばにあった愛に。

溢れる想いを堪えきれない。言いたいことは一杯あるのに、胸が詰まって言葉にならない。

唇がわななく。意識が白い雪に塗り込められ混濁した。 気づくと、彼に抱き上げられていた。 ゆっくりとベッドの上に下ろされる。 キシリと沈むマットに、清四郎の体重がかかった。

「・・・悠理、怖いか?」

心は受け入れているのに、悠理の体は小さく震えていた。 清四郎の目に、見たことがない熱が宿っている。 男が女を求める熱。 本能的に悠理の身は竦んでいた。

「こ・・・怖くなんかないやい。あたいを誰だと思ってるんだよ!」

悠理の強がりに、清四郎の目が和らいだ。

「『剣菱悠理』。」

それは、悠理の言葉に対する、わかりきった答え。

「他の誰も、こんなには愛せない。」 だけど、声音は熱くて。

その熱が、悠理をも焼く。 頬が焼けるように熱い。 羞恥に赤らんだ顔のまま、悠理はゆっくりと体の緊張を解いた。

「清四郎・・・・・・・愛してる。」

やっと、口にすることができた言葉に、清四郎はわずかに目を見開いた。

「あたいと、結婚してください。」

悠理の決意は、とうに決まっていたけれど。自分の口から、言いたかっただけだった。今度は騙されたわけでも流されたわけでもないから。

悠理の気持ちなど、わかりきっているはずなのに、それでも清四郎は絶句していた。

「・・・悠理。」 名を口にして、端整な清四郎の顔がくしゃりと崩れた。 それは、笑い顔のようにも見え。泣き顔のようにも見え。

そんな清四郎が愛しくてならず、悠理は彼を抱きしめたくて、腕を伸ばした。 おずおずとぎこちなくても、彼女の方から求めるように。 頬だけでなく、全身が熱くてたまらなかった。彼に触れた指先まで。ドクドクと脈動する。 悠理のそれは、女が男を求める熱。

重なった体。触れ合った場所から、想いが溶け合う。 抱き合わずには、おれなかった。 お互いの存在を確かめ合うために。 深く深く、求め合う。 すれ違った日々を埋めようとするように。

雪が喧騒の街を、白く染める。 夕闇が静かに帳を下ろす。

――――新しい未来が、この街から始まる。

*****

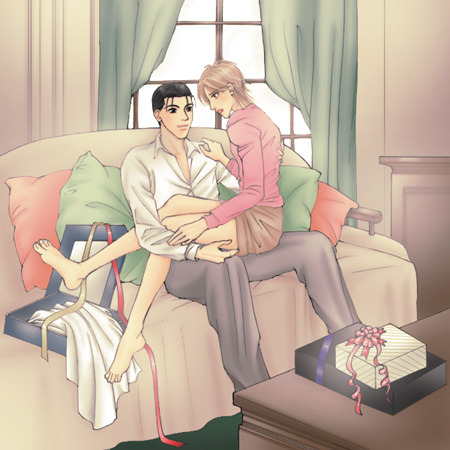

ついばむような口付けは、徐々に激しく深くなる。 「ふぅ・・・」 清四郎が唇を解放すると、悠理は甘い吐息をついて、彼の肩に顎を乗せた。 くったりと脱力した柔らかい体を膝の上に抱いたまま、清四郎はクスクス笑う。 「・・・なに?」 とろんと潤んだ瞳で見上げられ、清四郎はまた笑った。 「いえ。」 「なんだよ、さっきから、感じ悪ぃな!」

剣菱家の悠理の部屋――――否、ふたりの部屋は、贈り物で溢れかえっている。 紆余曲折追いかけっこの末に結ばれたふたりを、祝福する人々の気持ちが嬉しくも面映い。 ふたりが結ばれたNYで降っていた同じ雪が、東京をも白く染めていた。

清四郎はソファの背に乗せられていたグラスに手を伸ばす。悠理の注いだシャンパンを口に含んだ。 「あ、おまえ、要らないって言ったくせに!」 「飲み干さなければ、こぼしてしまいますからね。」 そう言うと同時に、清四郎は体を反転させ、膝に乗せていた彼女をソファに横たえた。 プレゼントの箱がいくつか床に落ちる。滑らかなスリップドレスが悠理の下で光沢を放った。 清四郎はびっくり目の悠理の首の後ろに手を入れ、もう一度唇にキスを落とす。わずかに持ち上げた体の下から、レースのドレスを引き抜いた。 これは、後日悠理に着てもらうつもりだ。 今ではない。明日でもない。

明日、悠理が着るのは、雪のように白い別のドレスだ。

清四郎は悠理のシャツをゆっくり脱がした。 白い首についた傷跡を唇で辿る。 いつも彼女の胸で光っているネックレスにも。

「あ、や・・・まだ箱を全然・・・」 悠理は身じろいだが、清四郎は構わず、鎖骨からなだらかな胸の隆起に唇を下ろす。 初めて結ばれたNYの夜から、清四郎は悠理を飽かず貪る。我が侭なまでに貪欲に。

気まま我侭は、悠理の専売特許のようで。 実は、清四郎の方がずっと我侭だ。 独占欲ももちろん。 そして、彼女が清四郎の我が侭に甘いことも判っている。

ゆっくりと胸を揉むと、上気した悠理の頬の上で瞳が潤んだ。 もう悠理は頑なな少女ではない。 恋を知った甘い吐息が、男の欲望を煽る。 そして、優しく包み込む。 彼の与えた変化。彼だけの知る顔。

清四郎はまた、小さく笑った。 「・・・なんだよ?」 情事の熱にとろけながらも、悠理はわずかに眉をしかめた。 先ほどからの彼の笑いに、まだ引っかかっているらしい。

謎かけの答えは、悠理一人で出すといい。 清四郎がずっと求めてきたものは、何かということを。

「感慨に耽っているんですよ。明日という日を前に、至極当然でしょう?」 それは、本心からの言葉だった。 抑えても笑みが漏れる。彼しか知らない新しい表情を見せる恋人が、愛しくてならない。 子供のころから見慣れたふくれっ面さえ。

「いつまで、そんな顔をしているんです?明日もしかめっ面で皆の前に出るんですか?」 悠理の瑞々しい素肌に歯を立て、ふざける。 悠理も根負けしたように吹き出し、笑いながら爪を立てる。

気まぐれな猫のようにじゃれつく悠理。逃すまいと、清四郎は悠理を抱く腕に力を込めた。 束縛は、かつてのような傲慢なものであってはならない。 彼女を騙し絡め取るのではなく。

何度しても足りない口づけ。 指と指を絡め。舌と舌を絡め。 縛るのは、愛という鎖だけでいい。

「・・・ん。」 薔薇色の頬の悠理は、深くなる口付けに睫を伏せた。

いつか夢見たように、彼の胸の上でまどろむ悠理の髪を撫でながら、清四郎は酔った。酒にではなく、幸福感に。 このまま目を閉じるだけで、彼自身が幸福で怠惰な猫のように、眠りに落ちるに違いない。 彼女はすべてを彼に預け。また彼も彼女にすべてを預けて。

ずっと長い間、求め続けて来た、たった一人。 運命の恋人。 清四郎の道はこの場所に続いていた。彼女への軌跡を辿り続けて来た。

君に続く軌跡。巡り合えた奇跡。

明日、二人は結婚式を迎える。 二人で歩む、長い道。新しい軌跡を、刻み始める。

――――もう、離さない。

END (2005.9〜2006.12) |