「そういうところが、好きですよ」

履歴書を清書する悠理の手が、ピタリと止まった。

その言葉には、深い意味なんてない。そんなことは、わかってたのだけど。

バイトをしてみたい、と言ったのは、誉めてもらいたいからじゃない。

それなのに。

念願かなったアルバイトの最中。

夕闇の中で彼の姿を見たとき、清四郎を待っていた自分に悠理は気づかされた。

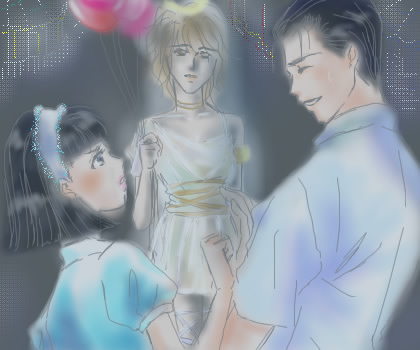

昼間はピエロの服を着ていた悠理も、日が暮れはじめ扮装を変えた。

頭には針金で支えられた輪っか。背中には小さな羽と弓矢。

手に持つ風船も、動物を模したものからピンクのハート型に変わった。

即席のキューピッドだが、悠理の少年っぽい容姿にはよく似合う。

サンセットタイムの万作ランド。

夜のパレードやアトラクションはたしかに見物だが、ぼちぼち家族連れは隣接するレストランや温泉施設の方に移動をはじめている。

この時間に園内でもっとも目に付くのは、若いカップルだ。

そして、彼らもまぎれもなくそんな一組に見えた。

風船を配っていた悠理を、しばらく離れた場所から見ていたらしい。

悠理が彼らに気づいたのは、園内がライトアップされはじめた夕暮れ時。

周囲に溶け込んでいるカップルの姿に、一瞬、悠理は言葉を失った。

「・・・・なんだよ、おまえらこんな時間に」

ようやっと出た言葉は、歓迎の言葉とは言いがたい。

だけど、彼らは悠理のそれを、照れだととったようだ。

「だって、悠理は今日遅番だって、言ってましたでしょう」

青い清楚なワンピース姿の野梨子は、白いヘアバンドで髪を束ねている。

「感心、感心。本当におまえが働いているとは、ねぇ」

清四郎も同じような青いシャツとクリーム色のスラックス。

あまりにも、似合いの一対。

万作ランドでの土日バイトを見つけてくれたのは清四郎だった。

”剣菱”ではマズイと、偽名の履歴書を用意してくれたのも。

夏の終わりに一介の高校生バイトとして働き出して、もう2回目の土曜日。

人事部長には即日悠理の素性はバレてしまったが、万作からの肝入りもあり、黙って見てみぬふりをしてくれている。

だから、ここでの悠理の仕事も評価も、他のバイトと同列に扱われている。

仲間たちは、いきなり初日に現れ、悠理をからかっていった。

もっとも清四郎は東村寺での合宿が入っていたため、今日が初めてだ。

誉められたくてバイトをはじめたわけではないけれど、清四郎の言葉が気になった。試験結果を待つときのように。

悠理はドキドキする心臓を衣装の上から押さえた。

清四郎はものめずらしそうに、悠理の扮装を見つめている。

口元には笑み。

「騒動も起こさずに続けているとはね。初日にみんなと来られなかったから、世にもめずらしいおまえの働く姿を見逃してしまったと、てっきり思ってたんですが」

言葉ほど清四郎の表情に棘はない。

それどころか、ニコニコとやけに上機嫌。

対して、野梨子は微笑んでいるものの、なにやらぐったり疲れている。

悠理は胸を押さえたまま、首を傾げた。

「どうしたんだ?野梨子」

「清四郎が・・・」

野梨子ははぁぁ、と息を吐いた。

大きなため息に、清四郎がプッと吹きだした。

「ちょっと、ティーカップを回しただけで、目を回したんですよ」

「私はなにも乗り物には乗りたくないって、あれほど言いましたのに」

野梨子が清四郎を恨めし気に上目遣いでにらんだ。

ここは基本的に悠理と万作の趣味で、絶叫系の乗り物が多い。野梨子の乗れるものはあまりない。

「せっかく来たんだから、少しぐらい何か乗ってもいいでしょう」

「清四郎ったら、大丈夫、大丈夫、なんて言って、グルグル回しますのよ。意地悪なんですから」

「じゃ、次は観覧車にしますか?あれなら、さすがの僕も揺らせませんよ」

「嘘!このまえ来たとき、魅録がブースを回転させましたわ。あれ、中から動かせるのでしょう」

「ははは、もう魅録に先を越されてましたか」

悠理は二人の会話を、ポカンと突っ立って聞いていた。

顔を赤らめ、清四郎の胸に拳を振り上げる野梨子。

そして、やけに明るく声を立てて笑う清四郎。

「ところで、悠理は何時ごろに上がれるんですか?」

「え・・・ああ。終電か、間に合わなければ今日はここ泊り」

「車で迎えに来てもらうんじゃないんですの?」

「そんなことをすれば、バイト仲間が変に思うでしょう。モノレールに乗って、JRに乗り換えてるんですよね」

「うん。だけど、バイト用の宿泊所があるんだ。明日は早番で7時始まりだし」

「そうですか。本当に悠理には驚かされるな。正直、見直しました」

清四郎は、やわらかい笑顔を悠理に向けた。

真っ直ぐな賛辞。見たことがないほど、明るい表情の清四郎。

胸を衝かれるその笑みに、悠理もかろうじて笑顔を作った。

いつもは皮肉屋の友人の賛辞。得意げな顔をしても、許されるはず。

それなのに、悠理は締まりのない笑みを浮かべるしかできなかった。

「へへへ・・・」

心躍るような喜びも、認められた興奮も感じない。

それなのに、頭の中がぼんやりして、ふわふわする。

一度作った笑顔が、張り付いたように顔から外れない。

二人の前でへらへら笑っていると、背後からバイト仲間に呼ばれた。

「キクちゃん!パレードの方に移動するよ」

悠理は弾かれたようにふりかえり、返事する。

「あ、オッケー!」

じゃあな、と悠理は野梨子に風船をひとつ渡し、きびすを返す。

そのまま、友人達に背を向けてバイト仲間のあとを追った。

「キクちゃん?」

「あれ、野梨子は知らなかったんですか?悠理の偽名」

走り去る背中で、不思議そうな野梨子の声と、クスクス笑う清四郎の声を聞いた。

本当に、今日の清四郎には調子を狂わされる。

全開の笑顔を大安売り。気持ちが悪いくらい機嫌が良い。

それとも、悠理が知らなかっただけで、野梨子とふたりきりのときは、いつもあんな様子なのか。

清四郎が野梨子とあんなふうに連れ立っているのは、悠理には見慣れた光景だ。

それこそ、幼稚舎で出会ったときから。

振りかえると、野梨子に渡したピンクの風船が見えた。

風船は星が出はじめた藍色の空に、ふわふわ浮いている。

定まらない視界。

頭の芯が霞がかかったようで、なにも考えられない。

そのためだけではないだろう。

見慣れているのにどこか見慣れない、幼なじみたちの姿。

これ以上はないほど、お似合いのカップル。

二人の姿は、人の流れと薄闇にまぎれ、悠理にはもうよく見えなかった。

目の前のことに、集中。

そうして、仕事をこなした。

だけど、どうやって宿舎に着いたのか、悠理はよく憶えていない。

「で、キクちゃん、男の子たちが部屋に来ないかって言ってるんだけど」

気づくと、先週も泊まった六人部屋だった。バイト仲間が悠理の顔を覗き込んでい

る。

「え?」

悠理は張り付いた笑顔を仲間に向けた。

どうも、ずっとへらへら笑っていたらしい。

「章司の奢りでピザ取るって。明日早いからちょっとだけだけど、行こうよ」

先週、同じように集まって夜食を食べたとき、悠理の人外の食べっぷりはすでに承知している。

なかなかに勇気あるお誘いだったが、悠理は笑顔のまま首を振った。

「いい。今日は疲れたし、風呂入って寝るよ」

「そう?章司はがっかりするわよ。あいつ絶対キクちゃん狙いだもん」

「へ?」

「キクちゃん、綺麗だもんね。やっぱ彼氏いるんでしょ」

「先週の食べっぷり見て、章司は彼氏いないって踏んでるみたいだけど」

女の子たちは顔を見合わせて、クスクス笑う。

悠理は言うべき言葉を見つけることができず、ただ両腕でバツ印を作った。

悠理は男に言い寄られたことがほとんどない。なにしろ、中学時代から地元ではチンピラも裸足で逃げ出す有名人。学園でも悠理に言い寄るのは女生徒ばかり。

さすがに御令嬢、パーティやなにやらで色目を使われたことがないではないが、それは、剣菱目当ての親父ども。悠理自身を欲しいと思う男など、ついぞお目にかかったことはない。

それは、たった一度の婚約までした、あの男も同じ。

嫌なことを、思い出してしまった。

悠理はふるふる首を振った。

清四郎は、今では大事な友人のひとりにもどっている。

あいかわらず高慢ちきで嫌味で意地悪だけど、頼りになる仲間だ。

このバイトだって、清四郎のおかげで始めることができた。

「・・・ちゃん、キクちゃん、菊正宗さん!」

悠理は飛び上がった。

清四郎のことを考えていたときにその名を呼ばれ、胸の動悸が不自然に高鳴る。

「あ・・・ごめん、なに?」

「私たち、ちょっと行ってくるね。先に寝てていいから」

悠理はうなずいて、笑顔で少女たちを見送った。

まだ胸がドキドキする。

それは、心地良い感覚ではなかった。

ここでの悠理の偽名は、”菊正宗 悠理”。

剣菱の名を使うことができないので、清四郎が履歴書にそう書くよう指示した。連絡先も菊正宗家だ。

どうにもこうにも、慣れない名だ。

もっとも、それも明日まで。

今回のバイトは明日でひと区切りだった。直接の上司が、次回の繁忙期にはまた招集するかも、とは言ってくれたが、人事部長に正体のバレている悠理に、次回はないだろう。

小さな浴槽に湯を張りながら、歯を磨く。

この部屋はホテルというより、ちょっと広めのアパートの一室のようだった。

二段ベッドが三つ入った1DK。小さな台所とユニットバス。

今は悠理以外誰もいないその部屋に、誰かが消し忘れたラジオの音だけが流れていた。

湯にジャボンと身を沈めると、体にぬくもりが染みる。

まるで、体のどこかに穴でも空いているように、そのぬくもりが入り込んでくる。

ラジオからは、女性ボーカルの甘い歌声。

「・・・疲れてんのかな」

小さくつぶやいた。

まるで、酒を飲み過ぎたときのように、まだ頭の中がぼんやりする。

ふわふわして、落ち着かない心。

だけど、それは高揚とは違う。幸せな感覚とは程遠い。

脳裏に浮かぶのは、ピンクの風船。

悠理自身が、野梨子に渡したハート型のそれ。

湯の中で、悠理は矢を放つ仕草をしてみた。

キューピッドの扮装を着せられたとき、提案してみたのだ。

アトラクションに、本物の矢で風船を射抜くので、やらせて欲しいと。

だけど、危険過ぎると却下された。

それで、良かったのかもしれない。

こんなにふわふわ定まらない視線では、なにも射抜けない。

あのピンクの風船に矢を向ける自分を想像した。

恋しい人の胸を射抜く、愛のキューピッド。恋人達の仲を取り持つ、愛の天使。

悠理の手が湯の中にバシャンと落ちた。

天使の矢は、もう必要はない。

だって、彼の心はもう彼女のもの。

胸に浮かんだのはあの友人二人の姿だった。

清四郎の笑顔に、ひどく胸を衝かれた。

それは、悠理の知らない顔だったから。

きっと、野梨子だけに見せる笑みだったから。

「・・・そっか、あいつら付き合ってるんだ・・・」

二人の姿を見たときからわかっていたはずの事実が、やっと悠理の鈍い頭に浸透した。

バスタブの中で膝を抱える。

甘い愛の歌ばかりが、FMから聴こえる。

――――あのひとが、すき。

そんな歌ばかり。

ぶくぶくと、頭まで湯に浸かり、やっと音を遮断した。

それなのに、切ないフレーズが耳について離れない。

息苦しさに、湯から顔を上げた。

――――あのひとが、すき。

ひどく、胸が痛い。

――――すき。

心のどこかに、穴が空いている。そこに、その言葉が入り込んでくる。

膝を抱きしめなければ、胸の穴に入り込んでくる。

お似合いの幼なじみたちに、祝福を。

悠理は少し笑った。

濡れた髪から水滴が落ちる。

湯に映った笑顔が、波打つ水面にゆがんで消えた。